Herausforderungen in der Trainerbildung unter Pandemiebedingungen

Dolch, C./Finck, M./Linz. L./Ribbecke, T.

Die Covid-19-Pandemie stellt(e) die Bildungsarbeit im Sport zweifelsfrei vor große Herausforderungen. Die Frage, wie erfolgreiche Bildungsprozesse unter Pandemiebedingungen organisiert, didaktisch-methodisch aufbereitet und umgesetzt werden können, beschäftigte Bildungsverantwortliche nicht nur in der Trainerbildung. Nun ist es an der Zeit die Erfahrungen der vergangenen 1,5 Jahren zu reflektieren und hinsichtlich zukünftiger Strategien und Vorgehensweisen in der Trainerbildung zu analysieren. Kurz gesagt: was bleibt nach der Pandemie an digitalen Ansätzen weiter bestehen?

Trainer*innen „(fort)-bilden“ – Wissen vermitteln und Handeln verändern

Die Trainerakademie Köln des Deutschen Olympischen Sportbundes (TA) ist die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für Trainer*Innen im deutschen Leistungssportsystem. Die verschiedenen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zielen darauf ab, berufliche Handlungskompetenzen im Sinne eines erfolgreichen, verantwortungsbewussten Trainerhandelns in der täglichen Praxis zu entwickeln und zu verbessern. Für diesen Prozess ist es bedeutsam, dass Trainer*innen ihr individuelles Handeln reflektieren und bewusst verändern (Trainerakademie Köln des DOSB 2020). Im Kern geht es darum, die subjektiven Gebrauchstheorien von Trainer*innen zu optimieren und zu verändern, da diese das Trainerhandeln direkt beeinflussen. Allgemein formuliert sollen die Inhalte des Bildungsangebotes eine Wirkung in der Realität der Teilnehmer*innen bewirken (Göller/Kammerer 2018). Für diesen Prozess ist es wichtig, das Aus- und Fortbildungsmaßnahmen über die reine Wissensvermittlung hinaus gehen, indem sie Methoden beinhalten, die es den Trainer*innen ermöglichen ihr individuelles Handeln zu reflektieren und zu verändern. Wissensvermittlung allein reicht also nicht aus, ohne Wissen ist zugleich kein kompetentes Handeln möglich.

Besonderheiten des Sports – was gilt es bei der Umsetzung zu berücksichtigen?

Zur konzeptionellen Umsetzung im Rahmen von Bildungsmaßnahmen bedarf es (nicht nur im digitalen Raum) spezifischer didaktisch-methodischer Ansätze (Trainerakademie 2021). Bevor am Beispiel eines Webinars für Bundestrainer*innen mit dem Thema „Achtsamkeit im Leistungssport“ die Umsetzung konkreter beschreiben und abschließend eine Bewertung und einen Ausblick geliefert wird, soll zunächst kurz auf zwei Besonderheiten der Trainerbildung eingegangen werden.

Zum einen bedingt der sportliche Vollzug, d.h. die Ausübung der verschiedenen Sportarten und Disziplinen, grundsätzlich menschliche Bewegungen, d.h. physische Aktivität (Schnabel & Thieß 1993). Dies ist sozusagen der Kern des (Leistungs-) Sports und dies nicht nur bei Athleten*innen und Spieler*innen, sondern auch bei den zuständigen Trainer*innen, v. a. im Trainings- und Vermittlungsprozess (Technik, Skills, Übungen, Taktik). Folglich ist der Lehr- und Lerngegenstand Trainertätigkeit durch einen hohen Praxisbezug gekennzeichnet. Zum anderen ist der sportart- und disziplinübergreifende Wissens- und Erfahrungsaustausch im kritischen Diskurs und folglich das Miteinander und voneinander lernen ein didaktisch-methodischer Kern im Rahmen von sportartübergreifenden Angeboten. Somit kann man Praxis und Interaktion als DNA erfolgreicher Trainerbildungsmaßnahmen bezeichnen. Daraus resultiert die entscheidende Herausforderung: Wie kann diese „Trainerbildungs-DNA“ unter den Bedingungen des social distancing erfolgreich im digitalen Raum umgesetzt werden?

Umsetzung an der Trainerakademie

Mit Beginn der Pandemie hat die TA ihr aus Aus- und Fortbildungsprogramm nahezu auf digitale Angebote umgestellt. Hauptunterschied zum bereits vorhandenen Blended Learning Konzept war dabei zunächst die Umstellung des Präsenzunterrichts auf Online-Präsenzunterricht via Zoom. Nach und nach kamen weitere interaktive Onlinetools zur digitalen Zusammenarbeit dazu, um die vielfältigen methodischen Möglichkeiten des Präsenzunterrichts auch online abzubilden. Für die asynchronen Onlinephasen konnte, wie bisher, auf die bereits seit 10 Jahren etablierte (und 2021 neu aufgesetzte) Lernplattform der Trainerakademie Köln „trainer-im-leistungssport.de“ zurückgegriffen werden. Zur Vorbereitung des Unterrichts wurden vermehrt Aufzeichnungen von PowerPoint Präsentationen genutzt. Für einige Veranstaltungen wurden außerdem informelle Räume über Wonder.me etabliert.

Insgesamt wurden 60 Veranstaltungen in verschiedenen digitalen Formaten durchgeführt:

- 47 Seminare in den Diplom-Trainer-Studiengänge

- 4 Trainerforen Leistungssport

- 1 Update Trainerwissen

- 5 Module Athletiktrainerausbildung

- 3 Trainerrunde

Die beiden neu ins Programm der Trainerakademie Köln aufgenommenen Formate der Trainerrunde (kollegiale Fallberatung) und das Mentoring für TrainerInnen im Leistungssport wurden unter Pandemiebedingungen erfolgreich gestartet und, wo nicht anders möglich, mit Videokonferenztools umgesetzt.

Bewertung und Ausblick

Insgesamt haben wir die Erfahrung gemacht, dass digitale Formate gut gelingen können. Die Besonderheiten des digitalen Raums sind jedoch im Blick zu behalten und miteinzubeziehen:

- die zeitliche Struktur ist anzupassen. Aus unserer Erfahrung heraus sind maximal 60 min pro LE und 6 LE pro Tag sinnvoll.

- eine 1:1 Vergleichbarkeit von Digital- zu Präsenzstunden ist schwierig. Durch die intensivere Onlinephase für Referent*innen wie Trainer*innen erschließt sich eher eine zeitliche Anrechnung von 1,5 zu 1 zugunsten des Digitalformats.

- methodische Vielfalt ist mehr denn je notwendig, um Aufmerksamkeit und Eigeninitiative hochzuhalten.

- Austauschmöglichkeiten über Breakout-Rooms sind zu forcieren, da bei zunehmender Gruppengröße (<15) die Bereitschaft sich im Plenum einzubringen sinkt.

- Grundsätzlich sind „schwarze Bildschirme“ für die Referenten*innen schwierig, da das optische Feedback wegfällt.

Ob im digitalen Raum, klassisch in Präsenz oder blended, Trainerbildung erfordert grundsätzlich sorgfältig ausgearbeitete didaktische-methodische Konzepte, die auf die Lernziele und die Zielgruppe ausgerichtet sind. Hat man diese genau definiert, können die Vor- und Nachteile des digitalen Lernens zusätzlich in Betracht gezogen werden.

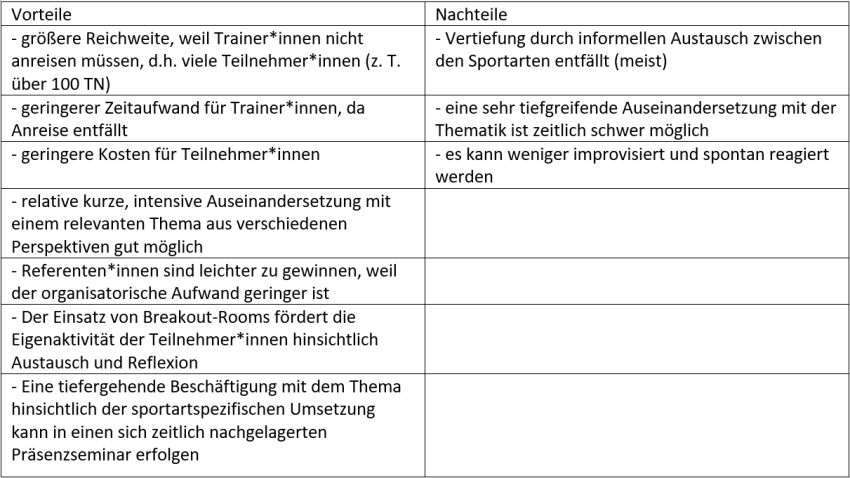

Erfolgreich umgesetzt wurden neben den oben genannten bereits vorher langfristig geplanten Aus- und Fortbildungsveranstaltungen mehrere kompakte dreistündige Webinare mit über 150 Teilnehmern pro Webinar. Hierbei steht im Spektrum zwischen Wissen vermitteln und Handeln verändern Ersteres im Vordergrund. Unter diesem Aspekt ist das Webinar der „Gewinner“ der Coronalehre. Ausgerichtet auf eine große Teilnehmerzahl bietet es als Onlineformat besonders viele Vorteile. Die dagegenstehenden zu berücksichtigenden Nachteile beziehen sich dabei eher auf die hohe Teilnehmeranzahl als auf das Onlineformat.

Wie geht`s weiter? Das Beste aus beiden Welten zusammenbringen

Sicherlich wird die Trainerbildung nach Beendigung der Pandemie nicht in den „Ausgangszustand“ zurückfallen können und wollen. Die vielfältigen Möglichkeiten, die durch neue digitale Programme entstanden sind und bereits praktisch durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass hier ein großes Potenzial zur Weiterentwicklung der Trainerbildung steckt. Jedoch kam, so zumindest unser Eindruck, die praktische Umsetzung, der Pandemie geschuldet, oftmals vor der konzeptionellen Arbeit. Um jedoch digitale Lehre und Präsenzlehre optimal miteinander verbinden zu können, bedarf es entsprechender Konzepte und Ansätze.

Dabei sind die Besonderheiten des Sports unbedingt zu berücksichtigen. Sport treiben als Gegenstand, bedingt Bewegungen. Folglich ist zur vollständigen Erfassung der Lerngegenstandes mitunter bedeutsam, selbst aktiv zu werden, zu üben, auszuprobieren und zu erfahren. Diese tiefere Auseinandersetzung ist online nur begrenzt umsetzbar. Wir haben beispielsweise für die Athletiktrainer- und Diplomtrainerausbildung umfassendes Videomaterial erarbeitet und dies in der Ausbildung online genutzt. Das hat so weit gut funktioniert. Jedoch ist das eigene Erleben und Spüren einer Übung für einen Lernerfolg sehr wichtig. Natürlich kann Praxis auch allein vor dem Rechner stattfinden. Einen Aha-Effekt, wie er z. B. durch taktiles Feedback bei der Ausführung einer Stabilitätsübung geschehen kann, wird es online allerdings nicht geben. Selbst visuell sind dem digitalen Format in der Praxis Grenzen gesetzt. Perspektivwechsel durch eine Veränderung des Standortes, sind im Coaching extrem wichtig, im digitalen Raum jedoch, genauso wie nonverbale Kommunikation über die Körpersprache, schwer umsetzbar.

Lernen hat zweifelsfrei eine soziale Dimension. Der Mensch lebt von und mit sozialen Kontakten, die vor allem im direkten Miteinander entstehen. Das Erleben von Eingebundenheit ist im digitalen Raum eingeschränkt (Reitinger/Proyer 2021). Hier gelangt der virtuelle Raum deutlich an Grenzen. Weiterhin ist der informelle Austausch für die Bildung, Erhaltung und Belebung von Netzwerken unverzichtbar. Informeller Austausch kann nur schwer „angeleitet“ und erzwungen werden. Die Bereitstellung von Gelegenheiten (z. B. über Zoom oder wonder.me) wurden so unserer Erfahrung zwar genutzt, jedoch fehlte es an Selbstorganisation von Gesprächsthemen und Gesprächspartnern. Soziale Kontakte sowie die Entwicklung einer Gruppendynamik, welche für ein positives Lernklima (z. B. Offenheit der Teilnehmer*innen, Bereitschaft sich einzubringen) zwingend erforderlich ist, scheint online eher gehemmt. Die viel beschworene Kaffeepause ist für das Networking jedoch weiterhin unverzichtbar. So entstehen beispielsweise in einem Breakout-Room einer Kleingruppe selten spontan und informell weitere Untergruppen, um Themen weiter auszudifferenzieren. Im Gegensatz dazu entstehen im reellen Raum, z. B. an einem runden Tisch mit mehreren Personen, häufig auch Gesprächsuntergruppen und dadurch mehr Dynamik bei Gesprächspartner- und Themenwechseln.

Der komplette Umstieg auf digitales Lernen und Arbeiten hat gezeigt, dass bei vielen Menschen eine gewisse Müdigkeit eintritt. Dieses Phänomen wird als Zoom-Fatigue bezeichnet und ist nicht ausschließlich auf den zeitlichen Umfang der Videokonferenzen zurückzuführen. Vielmehr spielen z. B. ein erhöhtes Stressempfinden eine wichtige Rolle (Fauville et al. 2021).

Ausblick

Die Frage, was bleibt nach der Pandemie in der Trainerbildung an digitalen Ansätzen bestehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet werden. Die Trainerakademie konnte in der Pandemie schnell reagieren und erfolgreich den Lehrbetrieb (digital) aufrecht erhalten. Nun gilt es die beiden Welten sinnvoll didaktisch-methodisch miteinander zu verknüpfen. Erste Schritte sind bereits vollzogen. Wichtig ist dabei, dass das Ziel der Maßnahmen, zur Entwicklung und Optimierung beruflicher Handlungskompetenzen von Trainer*innen im Leistungssport, weitergeführt wird. Daran orientiert sich der Einsatz digitaler Möglichkeiten. Die Pandemie wird jedoch auch Auswirkungen auf Präsenzveranstaltungen haben (müssen), indem auch hier technische Innovation mit eingebunden werden, um die didaktisch-methodischen Konzepte weiterzuentwickeln.

Literatur

Fauville, G., Luo, M., Queiroz, A. C. M., Bailenson, J. N., Hancock, J. (2021): Zoom Exhaustion & Fatigue Scale. In: Computers in Human Behaviour Reports 4 (2021), 1-10.

Göller, M/Kammerer, L. (2018): Webinare in der Erwachsenenbildung: Konzeption, Gestaltung und Umsetzung, K.o.s GmbH, Berlin.

Reitinger, J./Proyer, M. (2021): Studentisches Lernen im digitalen Raum in Zeiten der Pandemie. In: S. Krause, I.M. Breinbauer & M. Proyer (Hrsg.): Corona bewegt – auch die Bildungswissenschaft. 2021, Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Schnabel, G. & Thieß, G. (1993). Lexikon Sportwissenschaft. Sportverlag, Berlin.

Trainerakademie Köln des DOSB (2020): Sportartübergreifendes Fortbildungskonzept 2020 der Trainerakademie Köln des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V., Köln.

Trainerakademie Köln des DOSB (2021): Curriculum für das Diplom-Trainer-Studium an der Trainerakademie Köln des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V., Köln.