Lebensführung Teil 3

Nachdem ich in diesem Beitrag schon einmal kurz auf das Thema Schlaf eingegangen bin, werde ich heute nocheinmal ausführlicher darauf eingehen. Viel Spass beim Lesen!

Es gilt als gesichert, dass ein guter sicherer und ausreichender Nachtschlaf für die Wiederherstellung der physischen, psychomotorischen und mentalen Leistungsfähigkeit eine besondere Bedeutung hat (Schnabel, Harre, Krug, 2008, S. 230, Schneider, 2013). Der Hippocampus, als zentrale neuronale Struktur für kognitives und motorisches Lernen wird durch einen gesunden Schlaf positiv beeinflusst (Schneider, 2013).

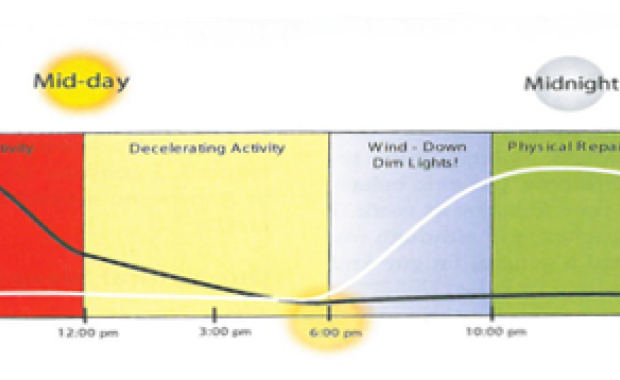

Einflussfaktoren Die Menschen haben, wie alle Lebewesen auf unserer Erde sich über Jahrtausende dem Kreislauf von Tag und Nacht angepasst. Diesen Kreislauf durchbrach der Mensch mit der Entdeckung des Feuers und erst recht mit der Erfindung der Glühbirne. So ist er das einzige Lebewesen welches sich den Tag künstlich durch Lichtquellen verlängert. Unter Einfluss von Licht produziert unser hormonelles System das aktivierende Stresshormon Cortisol. Der Hypotalamus wird ebenfalls aktiviert. Er ist unter anderem für die Körpertemperatur, Blutdruck und, neben der Hormonproduktion, auch für das vegetative Nervensystem wichtig. So zeigten Untersuchungen ein Maximum der Leistungsbereitschaft gegen 10.00 Uhr vormittags. (Lippert, 1995, Mercola, 2014, Check, 2013, Hollmann & Strüder 2009) Unser Körper funktioniert nach dem einfachen Prinzip: Licht = Sonnenschein = Tag = Cortisolproduktion / Hypotalamusaktivierung = Aktivität Zwischen 6.00 und 9.00 Uhr morgens erreicht unser Körper den höchsten Cortisolspiegel. Über den Tag versucht dieses Hormon den Körper während den täglichen Aktivitäten zu unterstützen. Zum Nachmittag und besonders zum Sonnenuntergang sinkt der Cortisolspiegel. Folgen wir diesem natürlichen Rhythmus so sollten wir versuchen bei Sonnenuntergang unsere Aktivitäten zu reduzieren und uns gegen 22.00 Uhr ins Bett zu legen. Die ersten Phasen des Schlafes, zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr, dienen vorrangig der physischen Erholung. Neben einer langsameren Atmung reduzieren sich auch der Blutdruck sowie die Herzfrequenz. (Lee-Chiong, 2006) Im Kontrast zum cardiovaskulären System steigt die Aktivität des hormonellen Systems und schüttet das Wachstumshormon (STH bzw. HGH) aus welches die Regeneration unterstützt. (Schneider, 1995, Weineck, 2004, Van Helder, Radomski, 1989) In der zweiten Schlaf - Phase ab ca. 2.00 Uhr wird durch eine verstärkte Hirnaktivität eher die Immunabwehr und die Psyche regeneriert. (siehe Schlafgrafik 1, Check, 2013, Lee-Chiong, 2006, Hollmann & Strüder 2009) Guter Schlaf ist somit die Voraussetzung für optimale Leistungsfähigkeit im Sport. Zu wenig oder schlechter Schlaf kann gereizt, unkonzentriert und sogar krank machen. Diesem kommt bei Erwachsenen eine große Bedeutung für die Regeneration und das Zellwachstum zu. Zudem werden die Energiespeicher wiederhergestellt und das Immunsystem stabilisiert. Als ideale Schlafdauer für die Mehrheit der Erwachsenen gelten sechs bis zehn Stunden. Der Durchschnitt liegt bei 7,5 Stunden und hängt stark vom Alter ab. In der Praxis raten Trainern ihren Athleten mindestens acht Stunden die Nacht zu Schlafen. Top Athleten wie Roger Federer oder Le Brown James versuchen sogar mindestens 12 Stunden Schlaf am Tag zu bekommen. Der Erholungswert des Schlafes kann über die Schlafdauer, aber noch deutlicher, über die Qualität des Schlafes definiert werden. Ein gesunder Schlaf ist durch die entsprechende Tiefschlafphase und ein schnelles Einschlafen definiert (Zulley, 2008, Schneider, 2013, Weineck, 2004). Qualität des Schlafes ist abhängig von:- Schlafdauer

- Zeit des zu Bett gehens

- Tiefe des Schlafes (Zulley, 2008, Schneider, 2013, Mercola, 2014).

- Aufladung der Energiespeicher

- Konservierung metabolischer Energie

- Erholung des Immunsystems

- Energieeinsparung durch zeitliche Steuerung der Thermoregulation

- Gedächtnisbildung und – konsolidierung

- Wiederauffüllung von intraneuronalen Glykogendepots

- Kortisol- und Wachstumshormonspiegel erreichen Höchstwerte

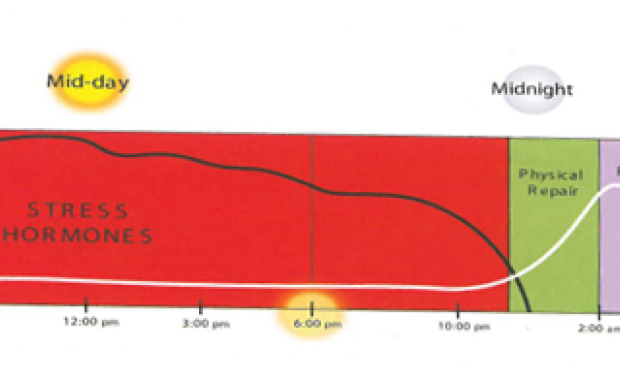

Der moderne Tag – Nacht – Rhythmus entspricht somit nicht mehr dem natürlichen Rhythmus. Helles Licht im Haus, Fernseher oder Computer bedeuten Stress. Das Licht eines Bildschirmes ist gleichzusetzen mit dem morgendlichen Sonnenlicht. Somit sinkt der Cortisolspiegel erst spät ab und verzögert die Freisetzung von Melatonin, Wachstumhormonen sowie den Aufbau der Immunabwehr. Ein Verzicht auf Fernseher oder Computer mindestens eine Stunde vor dem zu Bett gehen ist anzuraten. Geräusche die lauter als 70 dB (Geräusche einer mäßig befahrenden Straße) aktivieren ebenfalls das Nervensystem. Zu laute Geräusche in der Nacht beeinflussen die Schlaftiefe negativ und provozieren ein häufigeres Aufwachen. (siehe Schlafgrafik 2, Schreiner, 1995, Chek, 2013)

So sehr der Mensch das Sonnenlicht zur Aktivierung benötigt, so sehr ist er auch auf die Nacht angewiesen. Daher sollte das Schlafzimmer vollständig abgedunkelt werden. (Zulley, 2008, Mercola, 2014)

Einen weiteren großen Einfluss auf die Schlafqualität stellt die Ernährung dar. So sollte mindestens vier Stunden vor dem zu Bettgehen die letzte große Mahlzeit stattgefunden haben. Essen mit hohem glykämischen Index erhöhen durch einen Tryptophananstieg den Insulinspiegel und reduzieren damit die freien Fettsäuren welche für die Senkung von Entzündungen und Beschleunigung der Regeneration wichtig sind. Dadurch wird die Qualität des Schlafes nachweislich beeinträchtigt (Schrey, Feil, 2012, Afaghi et al. 2007, Roky et al. 2001, Wurtmann et al. 2003). Vor Alkohol sowie Koffein ist vor dem zu Bett gehen ebenfalls abzuraten. (Le Meur, Duffield, Skein, 2013) Stark belastende Trainingseinheiten können zudem die Schlafqualität negativ beenflussen. So sind Schlafstörungen oft ein Hinweis auf ein Übertraining. (Halson et al. 2006, Jurimae et al. 2004, Taylor, Rogers and Driver, 1997, Weineck, 2007) In dieser negativen Spirale verschlechtern sich durch die gestörten Schlafmuster der psychologische Status und damit auch der Effekt des Trainings und dessen Adaption. (Halson, 2008) Tipps für einen gesunden Schlaf:- Feste Zeiten des Einschlafens (am bestem gegen 22.30 Uhr)

- Acht Stunden Schlaf

- Abgedunkeltes, kühles Schlafzimmer

- Eine Stunde vor dem Einschlafen kein Fernsehen, Computer, Handy,…

- Keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer

- Schütz vor Lärm während des Schlafes

- Vier Stunden vor dem Einschlafen das letzte große Essen

- Kein Alkohol / Koffein vor dem Einschlafen

- Komfortables angepasstes Bett